나를 변형시키는 일

한강의 신작 에세이 <빛과 실>을 읽고 한 네 가지 생각 — 질문, 루틴, 헌신, 변형

한강의 신작 에세이가 나왔다. <빛과 실>. 이름부터 아름다운 책이었다.

네 가지 생각을 했다.

- 큰 질문

작가마다 글을 쓰는 자신만의 이유가 있기 마련이다. 누군가는 자기가 읽고 싶어서, 누군가는 그저 쓰는 행위가 재밌어서. 한강은 '질문에 답을 찾기 위한 작업'으로서 소설을 썼다고 말한다. 그녀의 질문은 이런 것들이었다.

현재가 과거를 도울 수 있는가?

산 자가 죽은 자를 구할 수 있는가?

(p.18)

세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가?

동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가?

(p.28)

이 질문들은 세상에도 중요한 질문들이었다. 위대한 예술가는 우리에게도 중요한 질문을 던진다. 개인을 넘어 보편을 향한다.

던지는 질문의 크기가, 인생을 좌우한다. 인생을 허투루 쓰고 싶지 않다. '지금 나는 충분히 중요한 질문을 던지고 있는가?', '내 앞의 작은 세상만을 위한 질문은 아닌가?' 더 자주 스스로에게 물어야 한다.

- 루틴

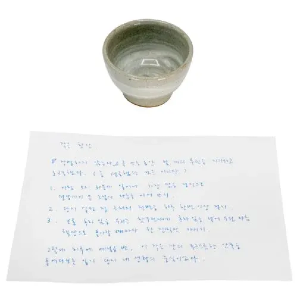

한강은 매일 새벽 5시 반에 일어나 글을 썼다. 그녀는 책상에 찻잔을 두고는 책상으로 돌아갈 때마다 한 잔씩 마신다는 규칙을 세웠다. 하루 예닐곱 번 이 찻잔을 드는 것이 일상이었다고 한다.

작은 찻잔

‘작별하지 않는다’를 쓰는 동안 몇 개의 루틴을 지키려고 노력했다. (늘 성공했던 것은 아니다.)

1. 아침 5시30분에 일어나 가장 맑은 정신으로 전날까지 쓴 소설의 다음을 이어 쓰기.

2. 당시 살던 집 근처의 천변을 하루 한 번 이상 걷기.

3. 보통 녹차 잎을 우리는 찻주전자에 홍차잎을 넣어 우린 다음 책상으로 돌아갈 때마다 한 잔씩만 마시기.

그렇게 하루에 예닐곱 번, 이 작은 잔의 푸르스름한 안쪽을 들여다보는 일이 당시 내 생활의 중심이었다.

'책상으로 돌아갈 때마다 차 한 잔'이라는 이 규칙은 참 사랑스럽다. 스스로를 어를 줄 아는 사람이다. 운동 한 세트를 세듯, 찻잔으로 자신의 작업을 구획지었던 모양이다. 위대한 작품을 빚는 건 이런 사소한 습관에서 시작됨을 다시 한 번 확인한다.

눈길이 가는 대목은 '루틴'이라는 표현이었다. '매일'의 무게. 하루 이틀, 혹은 어쩌다 며칠은 누구라도 할 수 있다. 하지만 누구의 강요도, 감시도 없는 환경에 자신을 두고도 매일, 계속 해낸다는 것. 그것은 어떤 경지에 오르지 않고는 어려운 일이다.

- 헌신, 비범한 헌신

한강은 <작별하지 않는다>를 쓰는 데 7년을 썼다. 300쪽 남짓의 책 한 권을 짓는데 7년. 비범한 헌신 없이는 통과할 수 없는 세월이었음이 분명하다.

그러나 예측하지 못했던 것이 있었다. 작가의 일상에 대한 것이었다.

더 이상 자료를 읽지 않아도 된다. 검색창에 '학살'이란 단어를 넣지 않아도 된다. 구덩이 안쪽을 느끼려고 책상 아래 모로 누워 있지 않아도 된다.

울지 않아도 된다.

더 이상 눈물로 세수하지 않아도 된다.

(p.40)

당연히 평화롭고 단조로운 일상 속에서 차분히 집필할 거라 상상했다. 작가는 그녀가 진정으로 통과해야 했던 것은 고통이었노라고, 증언한다.

더 이상 이 소설을 포기하지 않아도 된다.

언젠가 이 소설에서 풀려날 날을 기다리지 않아도 된다. 자유를 얻으면 하고 싶은 일들과 해야 할 일들의 목록을 늘려가지 않아도 된다.

(p.41)

노벨상을 탈 운명이었던 작가도 한창 작업 중엔 작품을 포기하려 했다는 것. 그 사실은 위안이 된다. 나도 학창 시절에 시험 기간이 되면, 수첩 맨 뒷장에 시험이 끝나면 하고 싶은 일들을 적어두곤 했었는데. 작가도 똑같았다. 그도 때론 포기할 뻔 했다. 참아야 했다.

- 변형

예술가는 작품을 빚어내지만, 작품도 예술가를 빚는다. 위대한 예술은 작가를 변화시킨다. 한강은 작품을 출간한 후, 자신이 매번 변형되었다고 말한다.

그런데 '나'는 누구였던가?

예전에 나였던 사람은 이미 이 소설로 인해 변형되었으므로 이제 그 사람으로 돌아갈 수는 없다.

(p.42)

때때로 이전의 나로 더이상 돌아갈 수 없게 되었음을 실감하게 되는 순간들이 있다. 늘 플러스가 되는 변화이기만 할 수는 없을 것이다. 그러나, 어떤 일을 마친 후 전과 후가 달라진 게 없다면 그 시간은 제대로 쓰인 시간이었다고 말할 수 있을까? 아닐 것이다.

나는 나를 변형시키는 일을 하며 인생을 살고 싶다. 그런데, 나를 변형시키는 일은 어떻게 할 수 있을까? 나를 변형시킬 만한 일을 '고르는 것'도 하나의 중요한 축이겠지만, 더 중요한 것은 헌신이 아닐까. 한강의 지독한 루틴, 울며 지속하는 헌신. 한강을 바꾼 것은 '작가가 되기로 한 결정'이 아닌 '헌신'이었음에 틀림없다.

'나는 그 일을 통해 변했나?'라는 물음은, 실은 '나는 온전히 헌신했나?'라는 물음이다.

_

이 블로그의 첫 번째 글이 <빛과 실>이어서 다행이었다. 이 공간을 통해 '빛'도 확인하고, 세상과 나를 잇는 '실'도 찾겠다는 다짐을 해 본다.